香港豪门少爷,得知妈妈是二奶后开始纵情享乐,21岁杀人入狱,特赦后两年赚百万(组图)

大家好,我叫沈鹏,香港人。

人生的前21年,我从锦衣玉食的豪门少爷仔,堕落成了在异国杀人放火身陷囹圄的重刑犯;后面的28年,在向善克制与作恶纵欲的反复拉扯中,我渐渐完成自我重建,比之前的我好了那么一点。到现在,我仍不敢说自己已完全放下心中的恶念,洗心革面。59年,经历了善恶、贫富的两极,我觉得,人生最难的,是真正面对、检视自己的内心。沈鹏/口述

1960年,我出生在香港一个富商家庭,爸爸是珠宝商,在尖沙咀的海运大厦和半岛酒店都有商行,更一路把生意做到了美国。

在我很小时,口袋里就常揣着20到30港币,而当时一份早餐不过5角。

5、6岁时,爸爸在尖沙咀咸道金德大厦给我们买下一层楼,雇了保姆。虽然衣食无忧,但我并不快乐。随着年龄渐长,我慢慢知道,妈妈是二奶,而我是“二奶仔”,所以爸爸从不在家里过夜。这是沈氏家族的合影,右下是两岁的我坐在爸爸膝上。

我生性好动,既爱耍小聪明,又胆小怕事。这是1966年,我和弟弟的合影。弟弟⻓得好看,乖巧伶俐,无形中被我当成争宠的对手,去分少得可怜的亲情。

爸爸忙于⽣意,妈妈则整日地打麻将。逢年过节,爸妈都是拿钱代替礼物来打发我们。我在这个缺爱而只有钱的家庭里⻓⼤,劣根深种。

“你有你生意,她有她应酬,我有我玩乐”,别⼈考试,我在外面喝早茶,然后再溜达回学校在试卷上签名交卷。那会儿我年年留级,15岁才小学毕业。

通过爸爸的关系,我入读了格致书院,那是间有名的飞仔(混混)学校。爸妈无暇顾我,我整天流连于⿊社会、舞厅之间,女朋友多到数不清。没有人生目标,唯一上心的就是盘算爸爸身故后我能分得多少遗产。

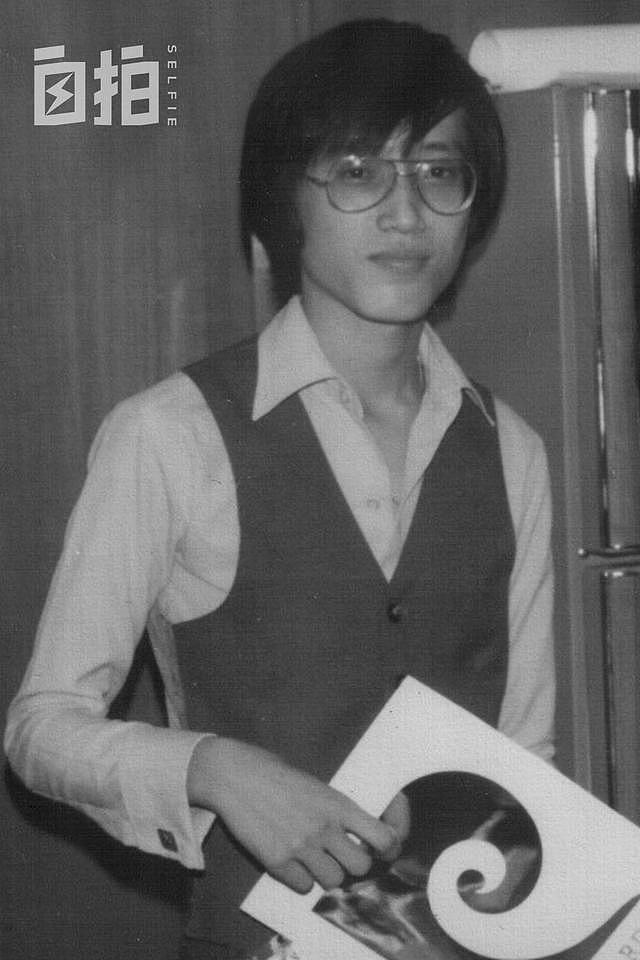

19岁,爸爸对夜夜笙歌的我极度失望,决定送我去英国读书,改变我的生活方式。我不想离开这个花花世界,但父命难违,就只好想“当去旅游⼀趟吧”。这是1979年,去英国前,我和奶奶、弟弟的合照,顽劣的我偏是⼀副乖巧的样子。

飞机经过英国上空,我⼼想:为什么香港那么多高楼大厦,英国却没有?有种被骗的感觉。

⼊读后,我没多久就开始逃学。异国生活烦闷,午夜过后,只有赌场开门,赌成了我唯一的娱乐。小时见多了妈妈玩牌,我对那里没戒心,很快上瘾。一次,我3小时内输光2000英镑。我不敢再玩下去,为了让自己没时间赌,我找了一个饭店打工,老板娘是个老阿姨,见我斯文,对我很疼爱,视如己出,甚至给了我她家的钥匙。这是我在英国和同学的合照。

到1980年,我欠下3000英镑赌债。我不想让爸爸知道我依然顽劣,就想⾃⼰还债。

⼀晚和熊猫、⻓⽑两个朋友饮酒,你⼀句我⼀句就提到了打劫。想到我有老板娘家钥匙,我们决定对她家下手。

作恶当晚,我和熊猫将她家洗劫一空,打开⼤门,却碰到她11岁的女儿Elaine站在⻔口。慌乱中,我本能的反应是杀她灭⼝。打晕她后,我拔了根电话线,和熊猫⼀起勒死了她。然后找出报纸点⽕烧屋,逃离现场。这照片是Elaine的家。

我们把赃物藏到⻓毛家⾥,但很快被抓,⻓毛和盘托出了我们作恶的全过程。

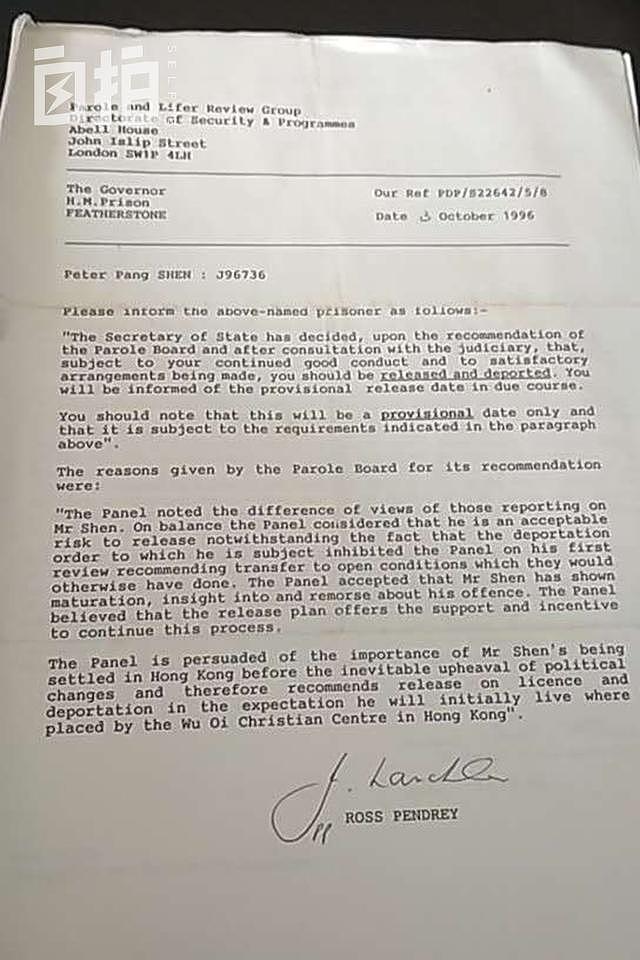

1981年12⽉,我和熊猫被正式起诉谋杀,并投到H.M.Prison(英皇监狱)的拘留所,我的监号是J96736,狱警说如果被判终身监禁,这个号会跟我⼀世。

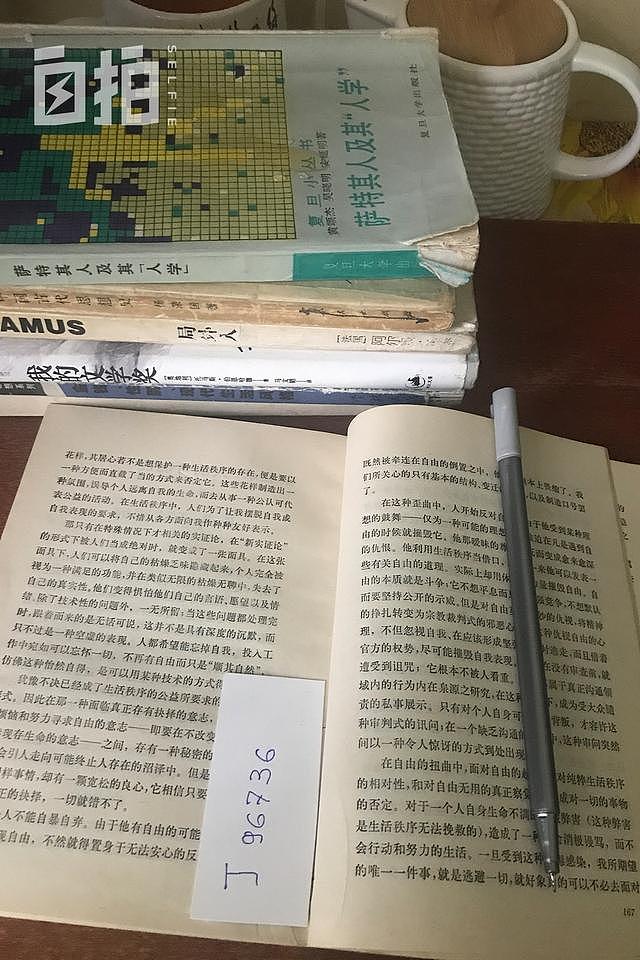

1982年9⽉7号,因纵火、偷窃、谋杀,21岁的我被判终身监禁。J96736成了我的代号,后来我读的每本书⾥都有一张这样的书签,时时提醒⾃己曾是⼀个怎样的罪⼈。

我被投到一间⾼设防监狱。这里总共有ABCD四个仓房,我去的D仓关押的全是重刑犯。

一名爱尔兰共和军成员,出入都由狱警牵着一只狗押送,竟指着我的鼻子痛斥我为了赌博害人性命,那一刻,我羞愧难当。

不久,我被派去⻋衣⼚工作。⼀个曾是工程师的老伯伯教会我很多⼿艺,我第一次感觉⾃己也是个有⽤的⼈。1983年,我(右二)参加监狱组织的跑步比赛,赢的奖⾦⽤来资助智障人⼠,我们上了当年的英国报纸,我至今都保留它。

坐监不是最痛,最痛的是背负一⽣的负疚感。在法庭上,我⼀直回避老板娘的眼睛,却⽆法逃过恶梦。几次梦中惊醒,手背鲜⾎淋漓,原来是⼼中万分绝望捶床所致。

监狱里仅有的⼏本书都被我翻遍,唯有《圣经》没看过,潜意识里觉得自⼰配不上这么神圣的东⻄。有天实在烦闷无聊,我拿起《圣经》当故事看,我是恶⼈,肯定上不了天堂,不过只要让惨死的Elaine能上天堂,这是当时我逃避内疚的方法。

入狱一年后,我听说有人要袭击那个教我手艺的老伯,来场越狱风云。我想保护他,出言阻拦,一个叫Crusher的犯人转头就⽤圆规刺穿了我的尾⻰⻣。我差点瘫痪,因此被转去低设防监狱。躺在病床上,我心里恶念又起:做好⼈为什么得不到好报?从今以后,我要做《圣经》里的⼤卫王,有⼈打我⼀拳,我还他⼗拳!幸运的是,每次坠入深渊,总有人拉我回来。这是我在狱中学徒时的照片。(英国监狱里犯人做工时可以不穿囚服)

1987年,我开始到监狱学校读书,结识了一个叫Tom的电脑奇才,他因做邮件炸弹恐吓⾸相撒切尔夫⼈成了政治犯。

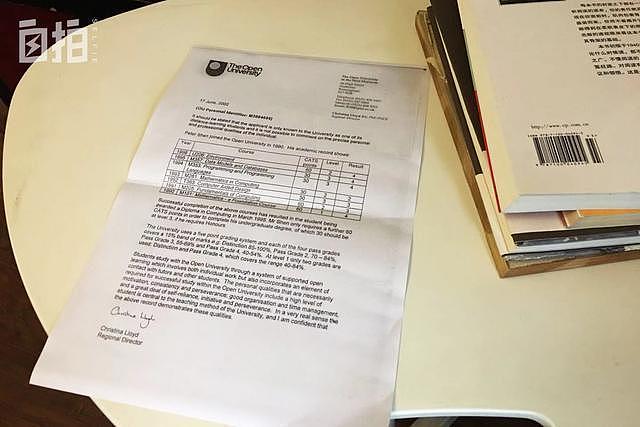

Tom教了我很多电脑知识。随后,我⼜苦学英语、数学,监狱因此安排我去考英国公开⼤学,还派了大学教授来狱⾥教我。教授是英国有名的数学家,没想到收了我这么个差生,别⼈只需每星期花两⼩时来读的课程,我要花⼗六个小时。派成绩单那天,校⻓、教授都⼗分紧张,没想到,我竟然拿到“合格”证书。

我放下恶念,奋发努力,很大原因是要讨爸爸喜欢。我知道爸爸⼀向喜欢读书好的孩子。我服刑的最初六年,他从未出现。自我悔改后,他每年都会来探我。在爸爸⿎励下,我⼜修完了平⾯设计电脑课程,学会了用Autocad10和PageMaker3.0画图。这是我在狱中学习时,爸爸给我拍的照⽚。

因为前期表现好,我被派去探访室做茶水仔,可我争取到信任后,又开始⾮法买卖糖果, 接着贪⼼上来了,就开始借机运毒。我慢慢明⽩了一个道理,原来有毒品便等于有钱,有钱便等于有势力,那我便不需要自己动手打人了。有个叫George的危险人物,杀过人,打过狱警, 狱友无人不怕他。可是George喜欢中国功夫,由此佩服中国⼈,把我当成了他好朋友,硬是把我从贩毒团伙⾥拉了出来。这是在狱⾥他给我过生日时送我的画像。

入狱11年后,一个影响我最深的⼈出现了, 她叫Lucy,是监狱的义⼯。⼀次她⽣病住院,我写信问候她,从此,我们经常通信,潜意识里我把她当成了妈妈的替代品。她和丈夫每周长途跋涉来探监,甚⾄在⾃己家专⻔留出⼀个房间,等我出狱后去住。有时我会发少爷脾气,故意试探他们,甚⾄坏到想利用他们帮我捎毒品进来。Lucy这时会和我划清界线。有了家⼈一样的关怀,我更想尽快出狱。这是假释期间,我去Lucy家拍的照片。

有一晚,拿着狱友分给我的大麻和酒,我回房“逍遥”。半夜迷迷糊糊间,听到天空中雷声大作,这本没什么奇怪的,但当时正值1989年波斯湾战争期间,监狱里传言,若真打仗,重刑犯会被第一批行刑。雷声轰隆隆越来越响,我心想会不会是伊拉克杀来了?即刻想到末世,自己还在继续犯罪,吓得连说对不起,跪地对Lucy的照片求饶。那段时间,靠着Lucy给的力量,我一点点走出毒品的控制。这是Lucy送我的那张“救命照片。

戒毒很⾟苦,只能靠自己⼀路死顶。我太清楚自己的弱点,一直很害怕,怕自己心智松懈,再次堕入深渊。最难熬的日子里,⼀个狱友怕我顶不住,趁放风拿了支大麻给我。当时虽心里迟疑,但欲念已占上风,我接过大麻揣进怀里,生怕他后悔收回。回到监室,我的理智又回来了。这样捱到了1996年,我彻底摆脱了毒瘾,也迎来了自由。香港回归中国前夕,英国大赦,我将被递解出境,结束15年的牢狱生涯。 这是我的放监书。

入狱时21岁,出狱时我已是36岁。这是我在狱里拍的最后一张照片。1997年2⽉12⽇,我搭上了从英国飞往香港的班机。回到香港后,我拒绝了妈妈同住的提议,她抽烟、喝酒⼜爆粗口,我可能又会学坏;爸爸早已去了葡萄牙,香港虽有我落脚处,但我不想再投靠这个富有家庭。我留在一个公益互爱中⼼,宁愿睡硬板床,也绝不回家。不是清⾼,只是怕回到花天酒地的环境里,自制力不够又坠入深渊。

在互爱中心做了半年义工后,通过朋友介绍,我去一家电脑公司应聘。我讲了⾃己的过往经历。⽼板问我:“你不担⼼我不雇你?”我说:“我担⼼!但我最怕当你从别处知道我的过往时,会以为我骗了你。如果要我每天都心惊胆战你何时发现我的丑事,倒不如我坦诚告诉你,⾄少我可以开心地步出门⼝,也可光明正⼤地做人!”就这样我得到了这个工作。这是1999年,我在EDI公司的走廊拍的照片。

⼀年后,我有了⾃信,便辞职⾃⼰开了⼀间电脑公司,想证明⾃己是一个有⽤的⼈。当时,互爱中⼼资助了我五万元去拓展⽣意,他们希望我⾃己能站稳脚跟后,再去帮助有需要的人。我的公司主营互联网相关业务:做网页,编程、硬件维修、电脑培训,我在狱中学到的电脑知识这时都派上了用场,加上工作十分拼命,生意⾼峰期,两星期内便赚到纯利十八万元,我谨记之前贪钱惹来过大祸,把两年赚的一百多万都拿去资助了马来⻄亚贫困⼩孩。

公司运转很顺利,不久,我内⼼⾥那种⾃鸣得意的心态又冒了出来。我很清楚⾃己是一个极度⾃大的⼈,所以想尽办法降低身份,学习谦卑。我申请去⼉童之家做义⼯,让顽皮的孩⼦们打磨⾃己的恶脾⽓。在那里,我认识了院⻓Vivian,因为给孩⼦们设计⽹页,我们需要经常沟通。我没有隐瞒自⼰的经历,她⾮常善良,⼀直⿎励我上进,还支持我继续修读英国公开大学。两年后我们结婚了。之后,又有了⼀双⼉女。这是2013年我的全家福。

收获了事业和爱情的成功,得到了价值认同感,我一直在想怎样回报社会。2010年,在太太的支持下,我建⽴了互助中⼼,接纳边缘⼈群为他们做⼼理辅导。⼀天驾⻋途中,听到电台正采访些曾有案底而被歧视的人。我打电话过去说:“以我的亲身经历,歧视是有的,但我们必须认清别⼈的歧视,是因为我们的过去,还是因为我们的现在?”那次后,我多次被媒体请去自述经历,面对镜头,揭开旧疤。这是2017年在马来西亚做电视节目。

我不敢说⾃⼰是个好人。开电脑公司时,和朋友合租办公楼。有次他迟交房租,业主带了个黑帮成员来恐吓,我怒⽕中烧对业主说:“你去警察局查下我的档案,我杀⼈、放⽕、打劫通通做齐!如今我只想做好人,别逼我破戒!”周围顿时静下来,我⻢上醒了,即刻离开。“遇强愈强”是我死穴,所以我得无时⽆刻把野性关进笼⼦。这是2010年夏天,在韩国的⼀个景点里,有个模拟监狱,我给⼉子讲坐牢有多么可怕。

很多⼈会问我,我的子女是否知道我的过去?他们是知道的,我⽤了很特别的⽅式“告诉 了”他们。我和太太早有共识,不会向他们隐瞒我的经历。每次有机会和朋友谈起我的过去时,他们都在场。记得⼉子五岁时突然问我:“爸爸,你是不是坏⼈?”虽然我已有多年的⼼理准备,但还是不知如何作答。他继续问:“你以前是不是杀过⼈?是不是坐过牢?”其实,我⼀直期待他问这个问题,好让我在心灵上做个了结。

回到香港20多年,世俗层面,我做了香港人追求的“四仔主义”,即有了屋仔(房子)、车仔(车子)、老婆仔(太太)、生番个仔(子女)。日⼦越来越安逸,但⾃省仍是⼀门难学难精的功夫,人性软弱,如今我仍要学习,怎样逃离我的旧我,怎样避免重返地狱。不到人生最后一步,我仍然是“在逃”:贪欲、自大、野性...一个恶念就可能让我重蹈覆辙,所以,我每分每秒都不能懈怠,这样艰⾟地从地狱里爬上来,我绝不想再跌下去。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64