被割断舌头后,他请来3000人在自己的“葬礼”上蹦迪:这一生,就是痛快!(组图)

今天是他的葬礼。

镜头前,女子笑着说,“他因为癌症去世了。”“我...是他没有登记的妻子。”凌晨2点,冷风吹散她的话。

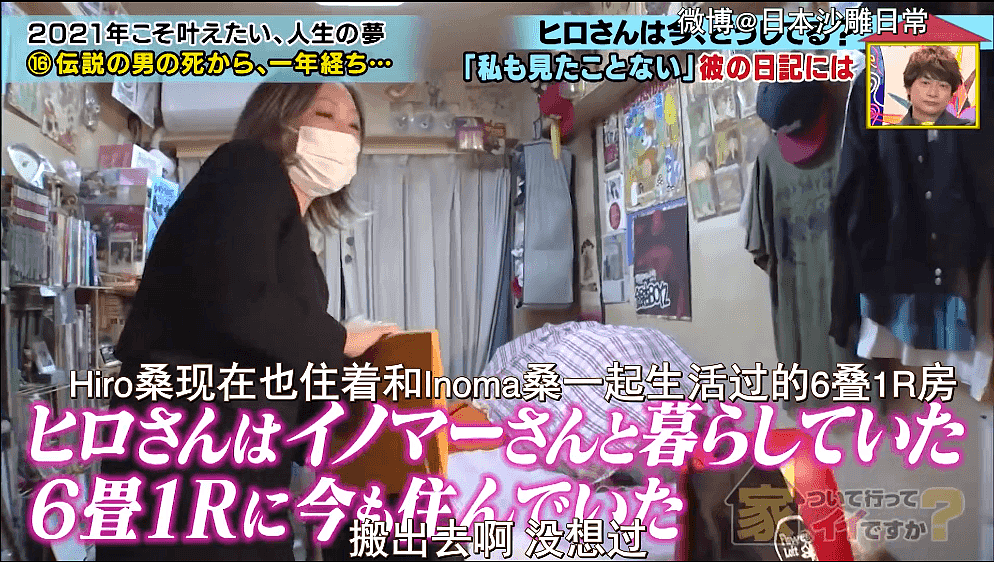

2019年12月,《可以跟怕去你家》节目组遇到34岁的Hiro。打开家门时,她一个劲道歉:“对不起啊,他走后,家里就特别乱。”

点滴的架子、满墙的CD、狭小的房间,一张新做的遗照静静立在桌上。

她把一大包零食供在灵前,还带了一支梅子酒。“Inoma,都是你最喜欢吃的东西啊,生前吃不了,这次终于能吃个够了。”“别喝太多哦。”她柔声叮嘱,像老夫老妻。

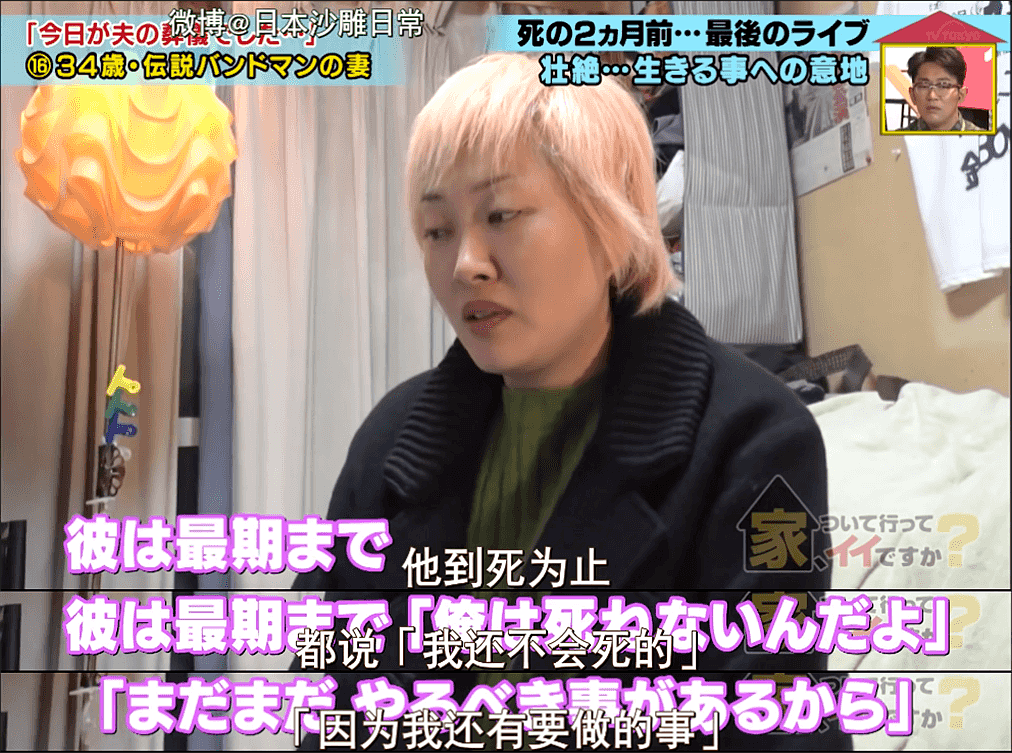

这是他们相识第9年。她死去的爱人Inoma,被称为“日本地下乐队的传说”,4日前撒手人寰,年仅53岁。

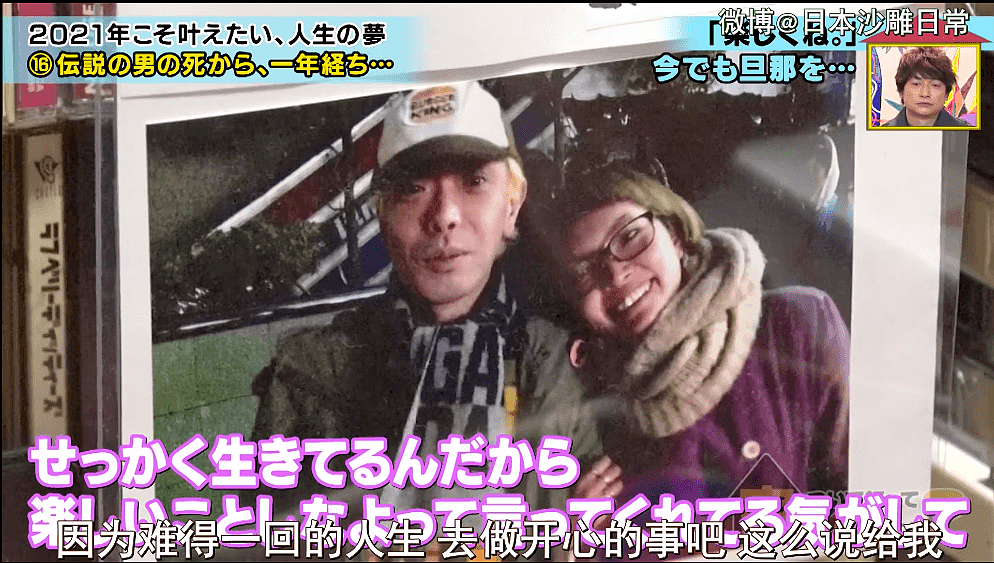

Hiro望着墙上的老照片,一脸的幸福:“我是他的乐迷。”2010年第一次见面,Hiro就爱上了这个离经叛道、近乎疯狂的乐队贝斯手。

他在舞台上嘶吼、全裸,光芒四射,万迷敬仰。作为一个地下乐队,他一张专辑可以卖出10万张,所向披靡,骨灰级的神话。

Hiro单恋了Inoma足足三年,终于修成正果。那一年,她27岁,他46岁。

他在台上放肆高歌,她在前排忘情尖叫,世上所有的星星都落在恋人的眼里。

故事何样美,可惜...“我和他去医院体检,一查是口腔底癌”,Hiro哽咽道:“晚期。”

医生叹了口气,这个病治不好的,做了手术,也只能活三年。Inoma听完还嬉皮笑脸在脸书上自嘲:“快来看我的演出,不然就绝版咯。”

2个月后,他被推进了手术室。很成功,也很悲凉。这个把音乐当生命的男人,被切掉了2/3的舌头。

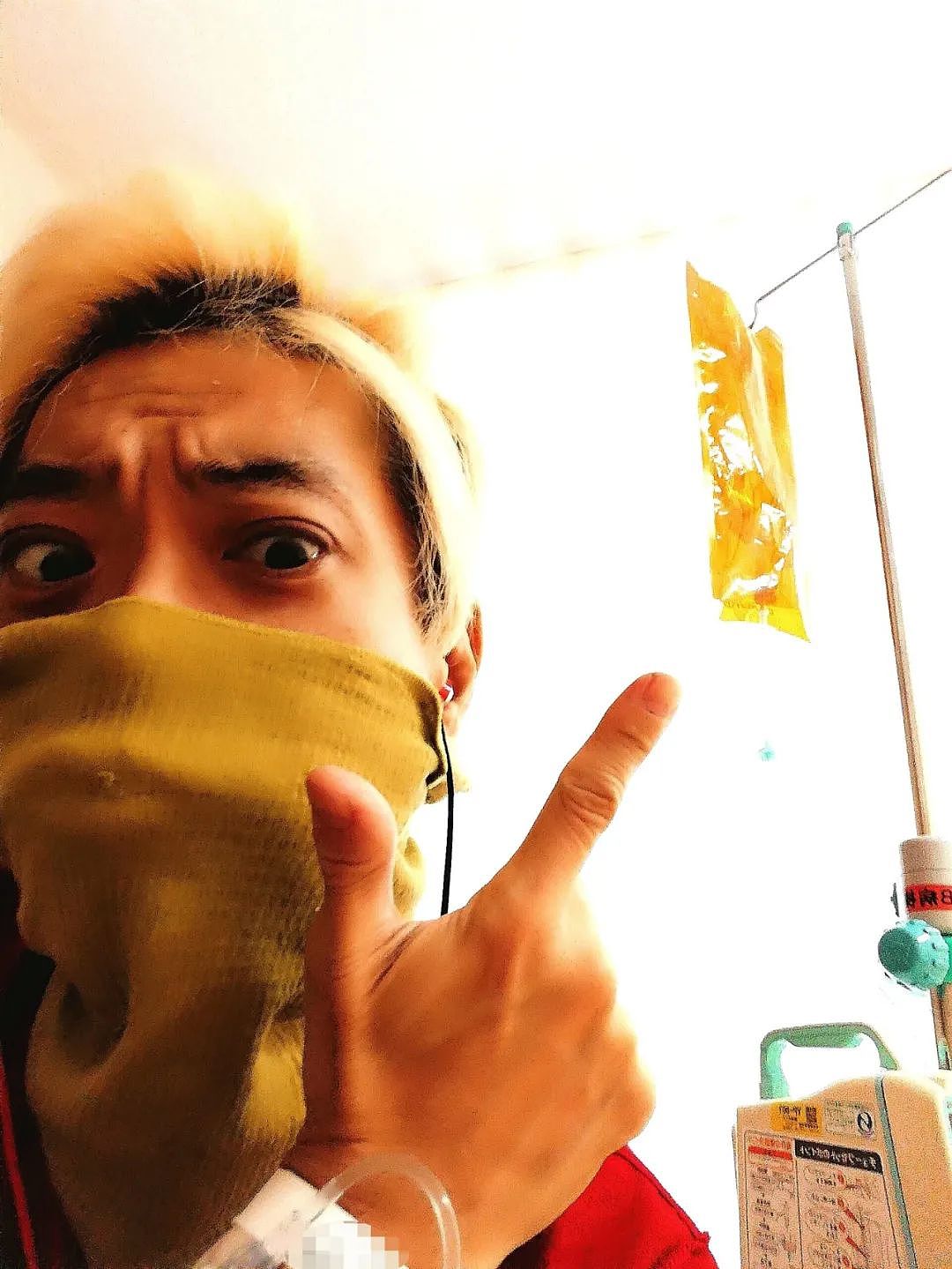

接着,是无休止的化疗。头疼、肝疼、全身疼,他逼着自己吞一点稀饭,张开嘴只有黑乎乎的血洞。“你不要哭哦,我还有事情没做,我答应你不会死的!”他安慰身边的爱人。

Inoma决定在乐队成立20周年那天,举办一场人生最盛大的演唱会。——最后的演唱会。

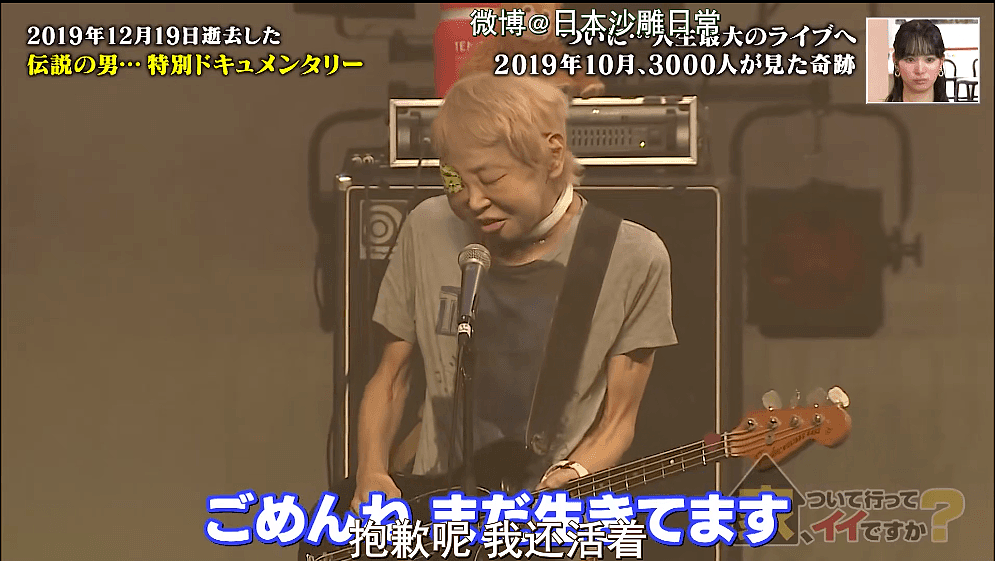

化疗熬过来,疼痛吞下去,他从病床爬起,抱起了自己的吉他。发音艰难,喉头沙哑,一边唱唾液一边漏下来,他奋力拨弦,如勇者上膛。

“还行吧?”他笑问。音乐是他活下去的欲望。

新歌完美,好友助阵,场地谈妥,门票卖光,就像上天见怜,要助他一臂之力。然而,就在演唱会前三个月,癌细胞转移了。“说好还能活三年呢?”癌魔催命,插翼难飞。

一场歌者和死神的赛跑,正式开始演唱会前23天,Inoma出现在好友的现场。面目全非,一只眼睛已经丧失了视力。

10月22日,超过3000位乐迷到达现场,一切就绪。

可是当人们打开Inoma的房门时,眼泪险些缺堤。短短20天,他瘦得如一团将散的云雾,视力不到5米。

抬不起头,气若柔丝,Inoma拄着拐,右手颤摇,像倒数的钟。

时日无多,背水一战。他对着镜头,一把扯开衣领,癌变已蔓延到胸口,触目惊心。“已经是极限了。”他苦笑着,比了一个V,只要还剩一口气,他都决定唱下去。

Showtime——

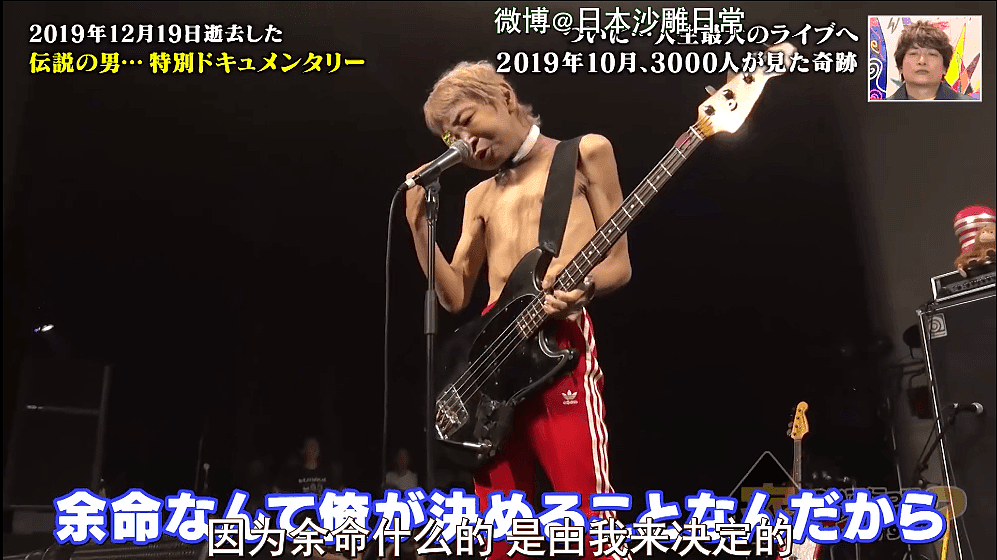

Inoma一身红色战衣,坐着轮椅,唯一的眼睛闪着光,生关死劫、人间水火,拦不住他。

在3000人面前,他用尽全力,站了起来。

这一刻,Inoma站在台上向死神示威:“混蛋,你看到了吗?老子就在这里,这是我的主场!”

“把我的贝斯拿来!”他用仅剩的1/3舌头喊道。怒鼓起雷霆,音浪卷风暴。纵使长夜难明,我要舍命燃灯。哪管生死在天,但求落子无悔。

最后一夜,绝唱一场,生命一程,尽兴吧!那晚,他是一颗焚空怒放的火流星,燃尽生命最后一滴热血,唱哑灵魂最后一个音符。梦尽灯枯,死而无憾。

歌迷嘶吼着“安可”,却不知这是他为自己举办的“葬礼”。一个月后,Inoma,病危。他张嘴喘气,人事不省,蜷缩在床上,像一把破碎的贝斯。

医生对他唯一的爱人Hiro说:“可能就是今晚了。”Hiro摇头苦笑,早就哭光了眼泪:“说好了要在生日当天出院回家呢。”

或许上天有眼,遗愿得圆。Inoma居然撑过了病危,情况好转,在生日当天,顺利出院。在那间小小的房子里,Hiro对他说:“我答应过,会带你回家的。”

死里逃生,是虚构的传说,回光返照,是爱情的叹息。20天后,Inoma死在了Hiro的怀里。

弥留之际,这位乐队歌者用尽最后一口气,喊出那个音节。“Hiro。”

他未过门的妻子,他放不下的名字,一声接一声,直至气绝。

阴阳永别,曲终人散。2020年12月,Inoma周年忌。Hiro筹办了仪式,法事、立碑、纳骨、埋土,以遗孀的身份。

她含着泪,一遍遍地抚摸着冰冷的石冢:“我还会来看你的”。一步三回头。

不舍得,怎会舍得?你在时,我在台下痴痴地笑。你走后,我在坟前轻轻地哭。时隔一年,Hiro依然住在那间小小的房子里,和Inoma的遗像一起。

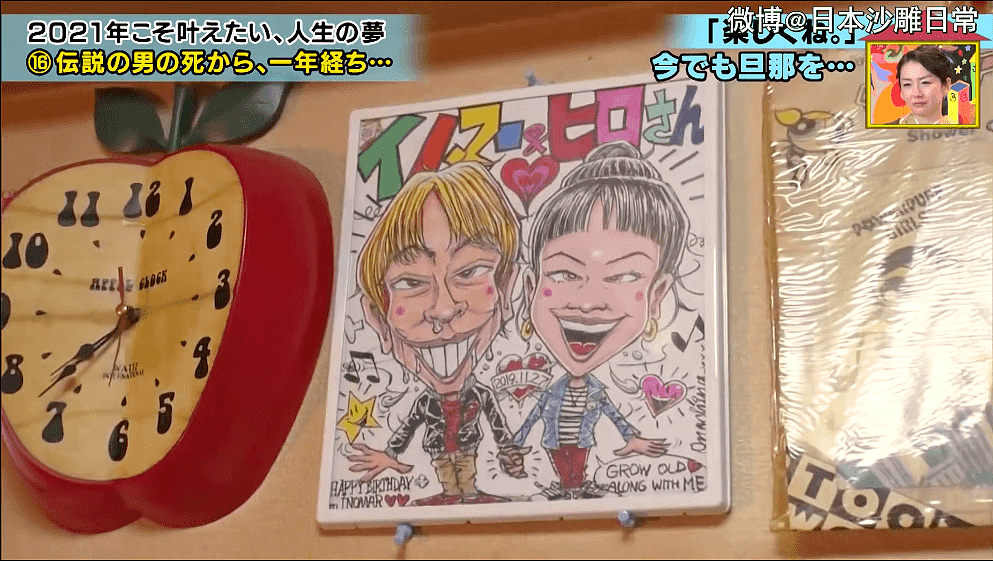

床边挂着他的衣服,墙上贴满他的CD,躺在床上抬头,会看到一张漫画,Inoma和Hiro牵着手,甜蜜得像婚纱照。

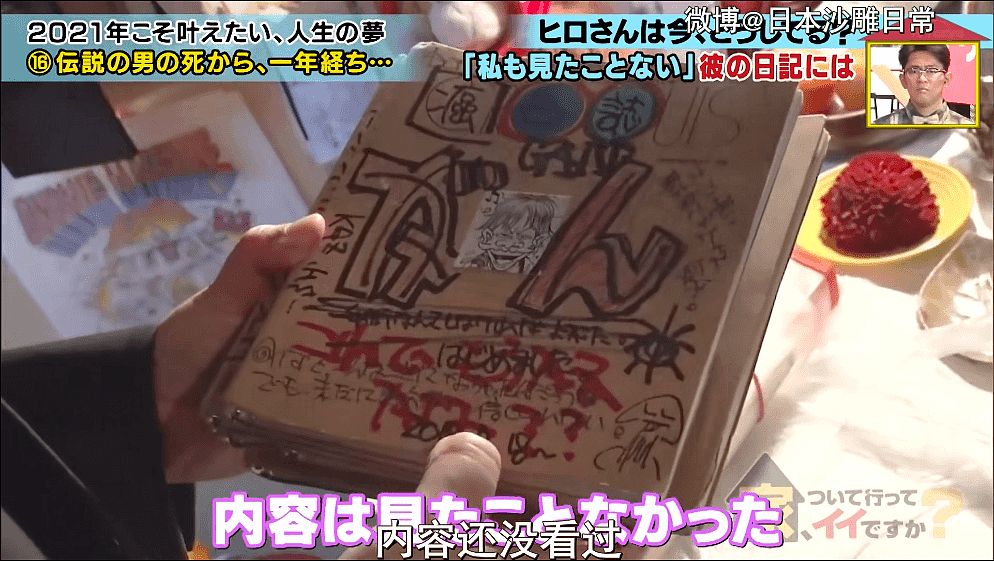

Hiro拿出一本抗癌日记,这是她在收拾遗物时,在抽屉暗格中找到的。

2018年7月18日:“希望是误诊啊。”2019年6月27日:“癌细胞第二次转移,真是超大打击。”7月x日:“我不想死啊!”

8月30日:“那些想着要自杀的家伙,你的命给老子算了!”10月x日:“相比于我,Hiro应该更辛苦吧,谢谢你啊。我会努力活下去的。”读到这一句,Hiro早已泣不成声。那几年,他痛她跟着痛,他瘦她跟着憔悴,无数个夜晚,Hiro只希望能帮他分担一些煎熬,但她做不到。

痛苦不是沙袋,痛苦是滂沱大雨。陪他站立雨中,即使自己全身湿透,淋在他身上的雨点,也不会因此少一滴。但爱一个人,不就是这样吗?让淋湿他的雨,也落在自己的生命里。翻到最后一页,是Inoma留给妻子的话:“难得一回的人生,去做开心的事吧。”他怕她难过。

就在合上日记时,头上接触不良的灯“啪”一声亮了。节目组都吓了一跳,只有Hiro笑着,抬头轻轻地问:“是Inoma?”“会是他回来看我吗?”她四顾寻找。夜灯不响,无人应答。

杨绛写过,人死后,魂儿要重走一趟生前的路,捡回来时的脚印。离去的Inoma,会否也曾走到灯下,与未曾登记的妻子,在黑夜中拥抱。“开心点,走下去。”这是日记里,他留给她,最后的话。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64