行政命令?总统公告?总统备忘?

另外两项媒体口中的所谓“行政命令”,其实是“总统公告”(Presidential Proclamation)和“总统备忘”(Presidential Memorandum)。在其上任首日的唯一一份总统公告中,拜登宣布将2021年1月20日订为“国家团结日”(National Day of Unity);而在其总统备忘中,他则透过其幕僚长克莱因(Ron Klain)指示所有行政部门停止推行新订或尚未落实的法规,待拜登为之先作审查,变相停止了特朗普过去几个月来的行政命令的执行。

根据美国国会研究服务(Congressional Research Service)的报告,无论是行政命令、总统公告,还是总统备忘,在宪法上都没有直接定义,不过外界主要以宪法第二条给予总统行政权力,并“须注意一切法律之忠实执行”(shall take Care that the Laws be faithfully executed)为此等大笔一挥之权的基础。

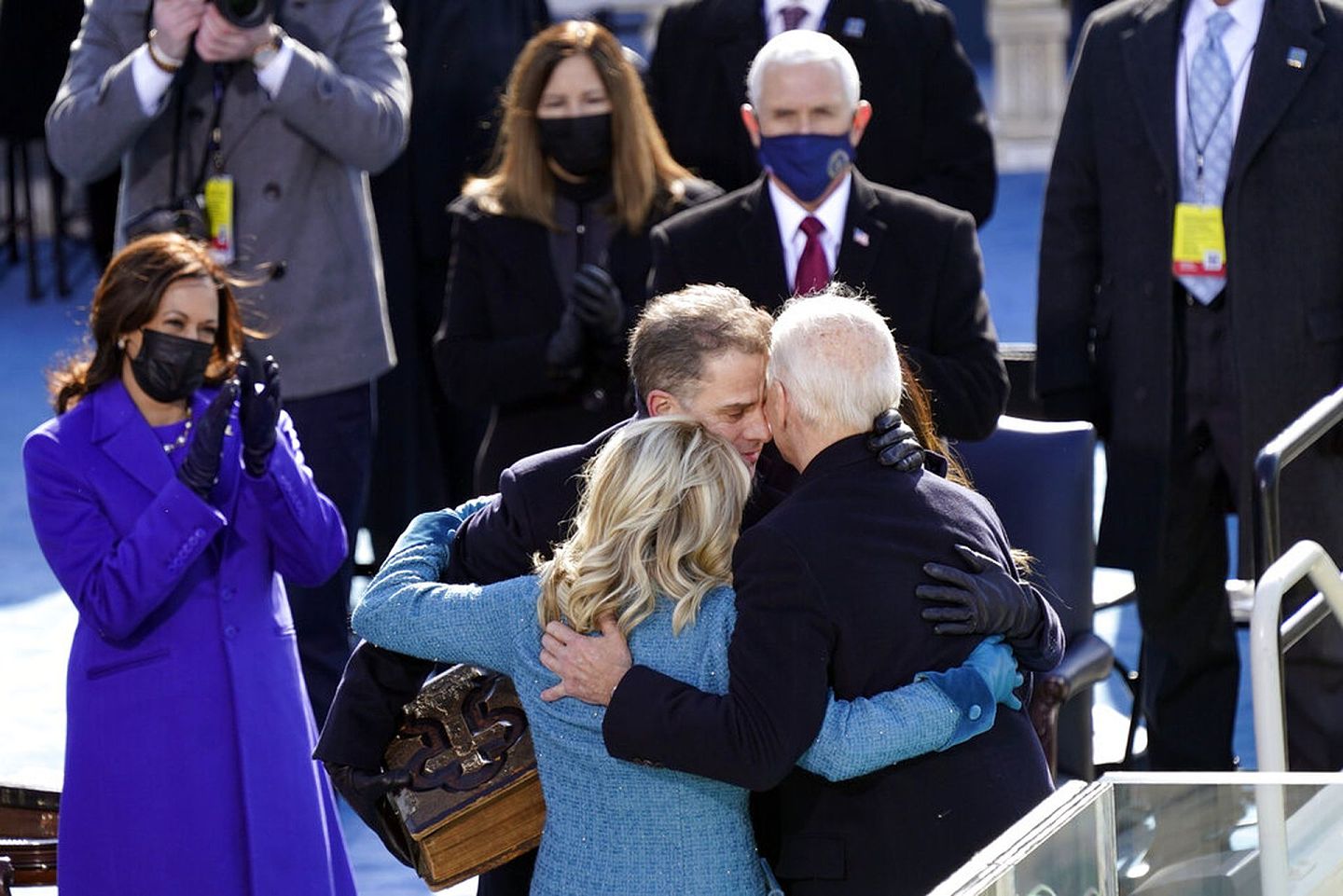

1月20日,拜登(左)携妻子吉尔(Jill Biden)的手步出门廊,预备宣誓就职。(美联社)

这就是说,行政命令、总统公告与总统备忘的法律约束力,必须是来自宪法,或者是国会立法。

其中,总统公告很多时候都只是形式性质,除非其内容刚好在于总统权力之内,否则并无法律效力。例如,美国首任总统华盛顿的第一个总统公告,就是宣告1789年11月26日为“国家感恩节日”(National Day of Thanksgiving)。

至于行政命令和总统备忘,两者都有法律效力,主要是对联邦机构执行法律和合法总统决定的指示,前者根据前总统肯尼迪(John F. Kennedy)的行政命令,必须列出法律效力所依照的宪法与法律条文,且自1936年后必须在《联邦公告》(Federal Register)中刊登公诸于世;但总统备忘则不受制于此等规范,因此后者更有部门执行具体总统合法决定的意味。

《解放奴隶宣言》的法律基础成疑?

著名的行政命令就包括前总统林肯(Abraham Lincoln)的《解放奴隶宣言》(Emancipation Proclamation,此文件同属总统公告)。可是,此著名宣言本身的法律效力其实也甚具疑问。

由于美国宪法未有订明“奴隶”一词,而且宪法第五修正案对于人的生命、自由、财产保护也因为当时最高法院将黑奴视为财产,而未有对之提供保障。一切美国解决奴隶的立法,也是由各州各自订立,根本没有林肯插手的余地。

幸而内战爆发之后,林肯就看中了美国宪法给予总统陆军与海军总司令的地位,以解放黑奴是“镇压上述叛乱的合适和必需战争手段”(a fit and necessary war measure for suppressing said rebellion)作为其解放奴隶命令的法律效力基础。可见,如今经常引发法律争议的总统行政命令,其实一直以来也是总统权力可圈可点的运用。

不过,当内战结束后,美国以宪法第十三修正案正式废除奴隶制度,《解放奴隶宣言》的法律效力才正式透过宪法实现,免除了法律争议。(有趣的是,林肯并在1861年以战争为由废除人身保护令,后遭裁定违宪,但他却没有理会。)

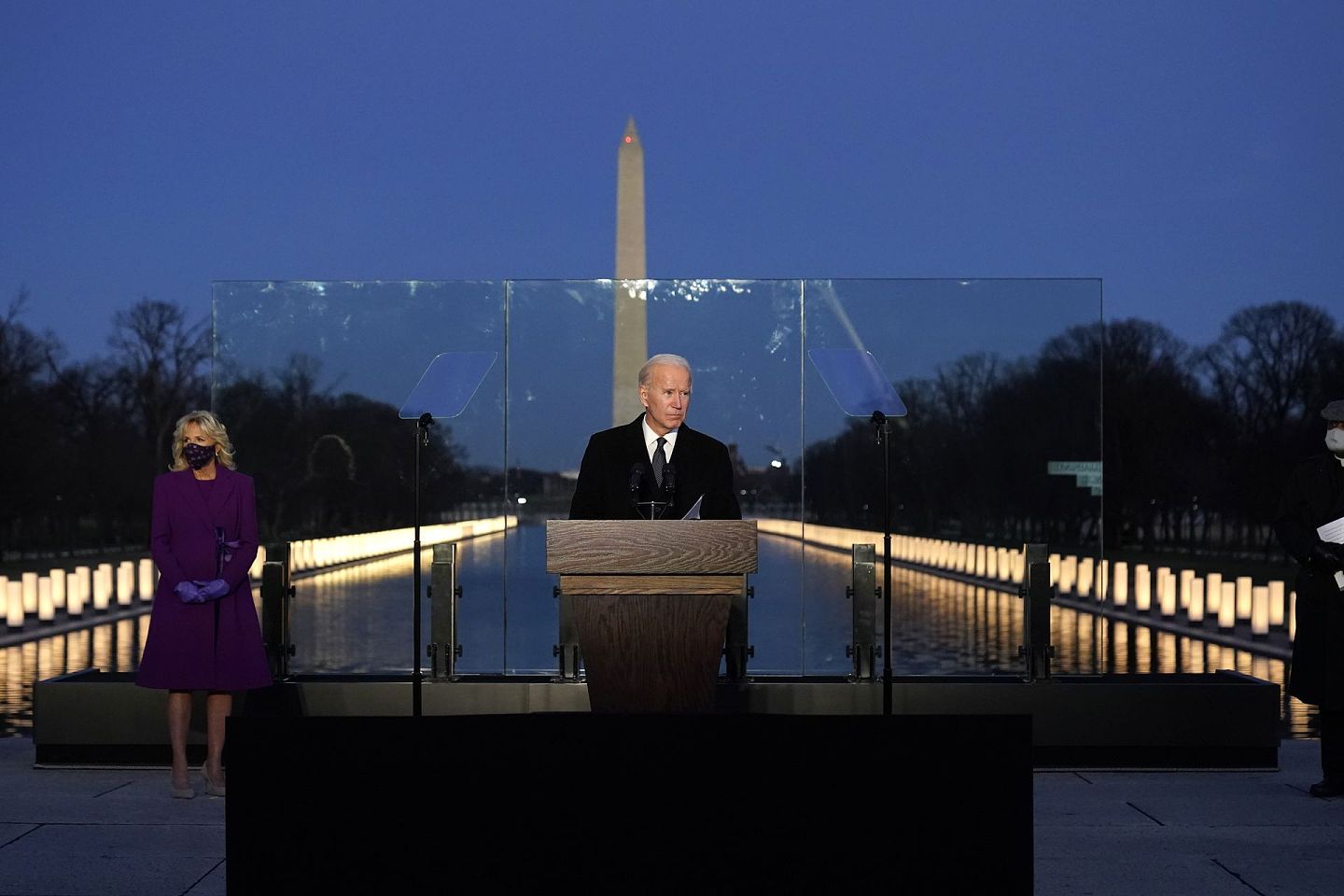

拜登和夫人吉尔2021年1月19日于华盛顿林肯纪念堂出席活动,纪念新冠肺炎死者。(AP)

总统备忘也难避争议

另一方面,看起来没有那么受争议的总统备忘录,近年也卷入极大政治争议之中。例如前总统奥巴马(Barack Obama)2012年公布的“童年入境者暂缓遣返手续”(Deferred Action for Childhood Arrivals,DACA)总统备忘,就是其中表表者。

DACA的目标是让符合一定条件的未成年被违法带到美国的人士免受被遣返之危。由于给予这些人士合法地位的法案一直未能通过国会立法落实,因此奥巴马决定运用自己的行政权力去达至同样效果。此法后来法律争议不断,至特朗普时代更遭废除,此废除本身又遇上法律挑战,最终被美国最高法院以程序理由驳回。如今,拜登上任首日的行政命令之一,也就是命令国土安全部保存和加强DACA。

行政命令泛滥的原因

行政命令越来愈多成为我们惯常看见的美国政府行动,其原因至少有三个。

其一,议会立法权力的重要性逐渐被行政权力盖过,几乎是现代社会的大趋势之一。由于社会各个环节越来愈复杂和专业化,很多立法的落实都需要照顾到很多具体细节,因此落实本身就越来愈比法案条文重要。

其二,为了能迅速应变,美国国会将不少宪法给予的权力以立法方式交到总统之手。例如在对外开征关税之上,虽然宪法明文规定征税是国会之权,但1917年的《对敌贸易法》(Trading With the Enemy Act)给予总统战时开征关税权力;1962年的《贸易扩张法》(Trade Expansion Act)又有条文给予商务部长决定进口品对于国家安全的影响、总统按其判断调整关税的权力;1974年的《贸易法》(Trade Act)则给予总统以国安为由落实150天15%关税的权力;1977年《国际紧急经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act)又给予总统在紧急状态下征收关税的权力。

其二,为了能迅速应变,美国国会将不少宪法给予的权力以立法方式交到总统之手。例如在对外开征关税之上,虽然宪法明文规定征税是国会之权,但1917年的《对敌贸易法》(Trading With the Enemy Act)给予总统战时开征关税权力;1962年的《贸易扩张法》(Trade Expansion Act)又有条文给予商务部长决定进口品对于国家安全的影响、总统按其判断调整关税的权力;1974年的《贸易法》(Trade Act)则给予总统以国安为由落实150天15%关税的权力;1977年《国际紧急经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act)又给予总统在紧急状态下征收关税的权力。

经历过特朗普治下中美关税战的人们,大概对于这些权力的“广泛”应用不会感到陌生。

其三,由于美国两党分裂愈加严重,而国会参议院又有高达60席的阻止拉布门槛,很多立法都难以通过国会。于是,法律效力定义不明确的行政命令就成为了总统绕过国会落实政策目标的重要手段。如此,人们就进入了两党互相批评滥用行政权力的时代:保守派以此痛批奥巴马;自由派也据之抨击特朗普;两者都动辄将行政命令诉诸法院裁决。

有些理想主义者认为,拜登上台后,理该率先带头推动限制总统权力的措施,避免行政权高涨的趋势发展至难以收拾的地步。然而,此刻民主党在参议院只得50席加上副总统作为议长的极微多数,拜登自己要推行政策,也不得不依靠行政权力,在疫情、经济危机之下,要敢于进行自绑手脚的制度改革,又谈何容易?

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64