57岁北漂女工,在3㎡管道间里画画:这里安放我的灵魂(组图)

王柳云今年57岁,

出生于湖南农村,嫁到台州。

前50年的生活轨迹和一般农妇无异,

辍学,种田,打工,持家。

51岁的那一年,

她独自前往福建和深圳学画,

成了一名“流浪艺术家”。

如今在北京的一栋写字楼里,

一边打扫卫生,

一边画画、读书、写字。

▲

王柳云和她的画

上图摄影师:张京石

2021年,她因为一篇报道爆火,

被各大媒体争相采访,上了央视,

100多幅画被网友买光。

在她成名两年后,

一条前往北京和台州拜访了她。

编辑:鲁雨涵

责编:倪楚娇

▲

王柳云在她的画室里

北京,北二环和三环间的一栋写字楼,17层的女洗手间旁边,有一个不足3平米的管道间。画板、画具、颜料和十几幅画占满整个空间,在这里画画时,个子小小的王柳云,几乎被淹没。

王柳云生于二月,二月杨柳木。她说自己名字里藏着命运的隐喻:“你看杨柳一般是长在河边、路边,不管是人啊车啊,从那里过都要去扒拉一下,折腾一下,所以我被折腾够了。”

她有过几次出人头地的机会。15岁考上了重点高中,她想上大学,离开农村。无奈家里没钱,只读了半年就辍学回家种田。20岁出头,她带着村里10多户人家种果苗,每家都赚了一万多,自己也攒了不少。这笔钱被她第一任丈夫夺走,直到丈夫意外去世,她才逃离这段充斥了暴力和算计的婚姻。

后来她带着女儿,嫁给一个有残疾的老实男人,在台州生活了十多年。40岁开始在厂里打工,养活全家人。

开始学画之后,她剪掉长发,头发的下半部分剃成寸头,上半部分扎个小辫,寓意一场“从头开始”的“革命 ”。

▲

工作结束,王柳云回到画室

三年前从台州“逃”来北京的时候,她想得简单,年纪大了,找份保洁的工作糊口,空闲的时候画画,能卖就卖,但愿老家村子里的人不知道她在扫厕所就好。

2021年,她因为GQ的采访一夜成名。人们被“劳动妇女追求高雅艺术”的叙事迷倒,媒体竞相赶来,报道她的故事。“整个老家的人都看见了,几十年不联系的老同学也找上门来,都知道我在北京扫厕所,我都下不得台。”

她心气高,最反感“清洁工画家”的标签,“你们叫我清洁工,我的五险一金是你们交的吗?”

还有网红拿这件事炒作,给她看网友的留言,网友说“打死我也不会做清洁工”。王柳云气得要死,“不管我做什么工作,赚的是干干净净的钱,养活自己天经地义。不管是谁,都不能把职业分成三六九等。”

“当面我就这么跟他说了,但是他就不敢把那句话写出来啊,就删掉了。”

她慢慢摸清了媒体的套路,再被问到不怀好意的问题,她会反问对方:“你为什么要问这种问题?如果我反过来问你,你会怎么想?”最后的文章她干脆不提前看了,“他们来之前就有目的,定好了要写什么,没必要(提前看)。如果他们来了,看到了我的缺点,写出来,这也很正常。”

▲

画室就在女洗手间旁边

她是一个情感极丰富的采访对象,回答问题能说个不停,会骂脏话,也常在不经意间说出有诗意的话语。我们问她,性子这么急,画画时怎么静下心来?“没关系啊,人不就是矛盾的么。”

她写的文字也是如此,有的遣词造句,出版社编辑都大吃一惊,比如:“我做着凡实的工作,养活自己,也养活我艺术的暗梦。”

再比如:“人有生活之余的爱好很重要,它是我们另一个空间悬空的屋子,可以安放自由的灵魂,也可以把颠沛流离中剥离出的高贵人性保存于此。”

她的灵魂,就安放在这个被她称为“桃源”的管道间里。

▲

画室里摆着王柳云正在读的书

在这个完全属于她的空间,她画画可以很“神经质”,“一边画,一边和自己对话,商量一下,这个错了,那个应该怎样。”

坏处是没有空调和暖气,夏天根本待不住,到了晚上,她就穿很少的衣服在里面。冬天也不行。只有在秋天和春天的时候赶紧画。

▲

《开会》

▲

《弯弯曲曲的人间》

▲

《小院》

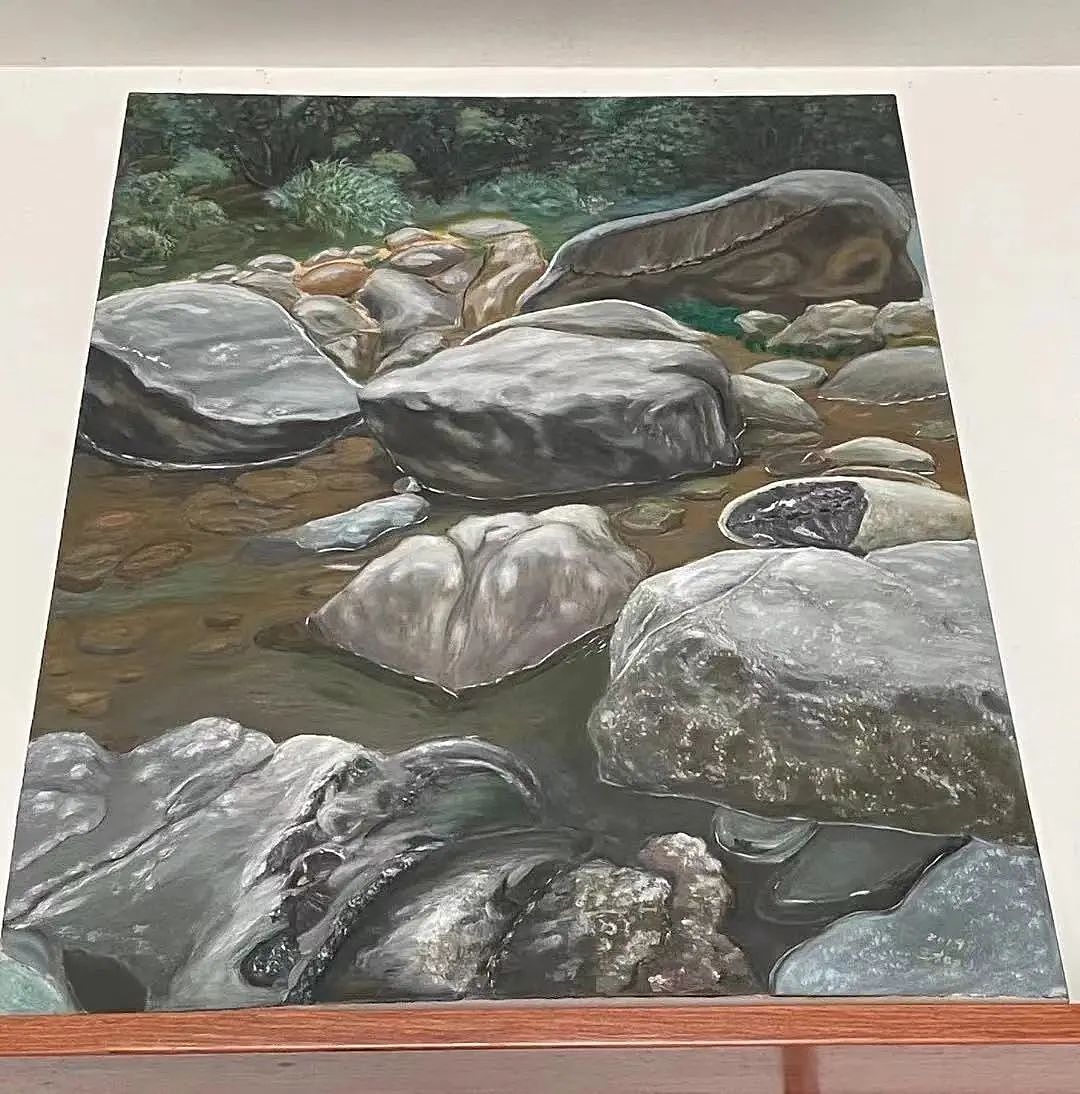

▲

《山石》

她只画风景,大自然里真实存在的东西,有她熟悉的乡野、山涧、村落、家禽,也有未曾亲眼见过的惊涛拍岸、西洋建筑。用色大胆、浓烈,有人从里面看出了周春芽的影子。

前段时间,她觉得她的思维“死”掉了,下决心去了一趟新疆。“我是奔着要拍石头去的,我喜欢画石头,人家也喜欢我画的石头。但是我发现,新疆的石头震撼,但是太苍凉了。”

她喜欢有生命的东西,尤其是滋润在水里的,长着苔藓的石头。她想,苔能够在石头上长出来,说明这个石头是活着的,是有雨水滋润的,是受阳光照耀的。

坐在3平米的画室里,她和我们形容自己的画:“拙朴,却有生命力。”

“老家,总是要回几次才安心。

凡丢失的都从那里找得到。要么是,找到了的,必须拿回那里去。”

▲

台州三门,依山傍海

这两年,王柳云的所有采访都是在北京做的,她提出让我们去台州看看。她主动从那里离开,却没有停止画那里的风景。

端午节前夕,我们跟着王柳云来到台州三门,一个依山傍水的浙江小县城。她的第二任丈夫老林是三门人,她也把这里当老家。在这里待了15年,这个湖南女人,已经说得一口流利的台州话。

▲

王柳云和丈夫老林

村子里的人几乎都姓林。在他们眼里,王柳云是“外来媳妇”,又性格乖张,私下议论这女人在这里待不久。她去福建学画时,他们就猜她跑了。这几年老林的腿脚越发不好,他们又开始揣测,王柳云会不会就留在北京,再也不回来了。

王柳云无所谓,“他们一般都聊些什么,谁的老公又勾了谁的老婆,谁家的闺女又要离婚了,谁家的儿子又在外面亏了一笔钱。你说以我的思维,以我的境界,能够和这些人讲到一起来吗?”

她给我们介绍她的堂弟媳妇,“她读了很多书的,在这个家族里面,只有我跟她两个有一点共同语言。”弟媳听了连忙接话:“这是她认为的。”

王柳云在深圳学画的时候,特意打电话问堂弟媳喜欢什么风景,她说喜欢大海,蓝天白云,王柳云就画了一幅寄到她家。谈到王柳云的性格和画,这个温和的女人明显有所保留,只说:“她好像跟别人不太一样,敢一个人闯到外面去,我们就做不到。”

村里人经常问王柳云,你脾气那么坏,怎么在北京过的,别人怎么能忍得了你。她说:“全国人民都喜欢我的坏脾气。他们说像我这么坏脾气的人,难得。”

王柳云上一次回来,还是2021年给婆婆做清明。这次,她特意穿了一条红裙子,“本来我不喜欢红色的衣服,但是我一穿红色,人家就说,哇,这个精神状态很好,后来基本都是红色、紫色的衣服了。”去邻居家前,她还换上一双许久没穿的高跟鞋,“人走在外面,都是做个人给别人看了。”

她穿着红裙子带我们去看海,没赶上涨潮的时候,只有大片的滩涂,一台挖掘机在开新的养殖塘。十多年前,她会骑三四个小时,五六十里路来这里看海。台州的海没有她想象中的蔚蓝色,只有黄水和泥浆。

她打过工的工厂,大多都倒闭了。整整十年,她在流水线上度过中年,清晨工作到深夜,然后穿过一片种着辣椒、豇豆和花生的田地回家。用踩缝纫机赚到的钱,盖出了“村子里装修最豪华”的四层小楼,供女儿读完了大学。

▲

最中间是王柳云的家

她很兴奋地带我们参观她的家,外观和浙江常见的农民自建房并无二致,里面用的则是远好于其他人家的家具和油漆。

只在一些角落里有她画画的痕迹。

客厅里两幅大尺寸的画,是她2019年在河南画的。她曾在一位画友的介绍下,短暂在河南的一所中学担任美术老师,一个人住在学校角落里的平房宿舍。“太安静了,那么大一堵墙,我就把画钉在墙上,买一盏亮亮的灯,晚上画到十一点,一幅画画两三个月。”她再也没机会画过那么大的画。

二楼的书房里,留着她最初画的两幅小风景,明显青涩很多。“我在福建画的很多画,人家都帮我卖了。那个时候卖得很贵啊,这样一幅画能够卖8、900。我现在在北京,再怎么样也比那个时候画得好,顶多卖到1000块钱。现在想起来我都惭愧。”

在这里,王柳云和我们讲述了她的前半生。

“苔藓以举族之力延伸到了井沿。

在某个黎明,一棵细发似的藓,开出了极微细的一朵花。”

--《阳光在左》

▲

王柳云和老林的结婚照

2002年,我在路桥那边的厂里打工,就碰到我家里这个人。那个时候我单亲,带着我的女儿,不方便的。所以我必须成一个家,找一个善良一点的,对我女儿好一点的,这些都如我所愿。

来三门之后,这个镇开始发展,一下开了好几家厂。我想着两个人一起在厂里上个班,日子也能过下去。没想到我家里的这位,他24个小时在考虑的就是躺平。赚钱,家务,都要我一个人来做。

▲

王柳云曾经工作过的工厂

我出去找工作,很多厂不要我,嫌我没技术。我脾气不好的,就威胁他,你敢不要我吗,你不要我试试。他就让我在那里做,折磨我,把价钱最低的活给我干。没办法,也得做,做着再说。

那个时候真是受不了,早上都是6:00不到,就去厂里。有时候车间没开门,我就翻窗子进去。后来被工友举报了,因为我做多了,他们就做少了。晚上也会到其他地方,好几个厂同时做,不停地做,像个机器一样。

工资是很高的,一个月3000多、4000元都能够赚。但是做了8年以后,我的两个腿全部坏掉了,不能走路了。倒下去就“死”掉的状况起码七八次。阎王好像还是爱我的,他不让我死。

厂里放假的时候,我就骑自行车到处走,这附近都走遍了。以前山里面都是横横竖竖的各种小路,我老是喜欢到树林里面去窜过来窜过去。每到一个村子,我都要去问一下人家这个是什么,那个是什么。

这是天性啊,只要一看见这些东西,我所有的痛苦就消失了。

我是湖南新化人,我们那附近有煤矿,村子里全部是很瘦、很贫瘠的地,我看着难受。我在很小的时候,就立志,一定要离开这个地方,太难看了。

我妈妈是一个没文化,脾气非常坏的人。她一生都在怨恨,成天拉着脸数落人,我的脾气可能就来源于她。我的父亲给了我很多的爱,他有小儿麻痹,但性格非常好,温文尔雅的。

我是家里顶小的,在我很小的时候,上面4个都结婚走掉了,我在家里很孤独的。我看见人家很多的兄弟姐妹,一锅饭不够煮两锅,“哗”吃完了。晚上所有的小孩,就像小猪一样,在谷仓里盖一个被子睡觉。冬天天晴的时候,他们互相捉虱子,我觉得那个非常好玩。

但是长大了就不一样了。我发现他们都不愿意读书,女孩子打小就开始学做鞋底,织袜子,十六七岁就嫁掉了。男孩子就是说那种很粗俗的话,你看我现在也说,就是习惯了,后来下意识改掉了很多。

我从小就喜欢读书,还有意识地把那些词背下来,咬文嚼字地说话。

那个时候每家都有免费的报纸,村里的人从来不看,报纸来了,就拿回来贴墙。我就走到每家每户去,把一墙的报纸看完。有的人报纸用了扔到地上,我就把报纸捡来,蹲下来看完再走。

碰上来探矿的工程队,我就想去跟人家沟通,好羡慕。那些工程师都是男的,如果我一个女的能做一个工程师,我觉得我好了不起。所以我小时候玩什么呢,自己用木头做两把手枪,做一个摩托车,搞几个轱辘,就想那些鬼东西。

▲

《鹿和野猪的村子》

▲

《山涧水》

我的家门口有一条河,那条河给了我所有的所有。我经常沿着河岸,上下游几十里的村庄、土镇、田野,一处又一处去游览。一个鹅卵石,一根草,一株花,一片岩石,我都能在那里玩一半天。

我尤其喜欢苔藓,在我们家房子的后面,瓦片上面,石头上面,我父亲种的大树底下,都是长了苔藓。我就坐在那里看,阳光这么照过来的时候,它像一片金色的草原,真的,一片缩小的草原。

到春天的时候,苔藓它会开花,开那么小一朵花出来。我后来读了一首诗,就是“白日不到处,青春恰自来。苔花如小米,也学牡丹开。”

“一群少年在疯玩,我偷到被放下的梦想。

这么非凡的事儿,注定常人办不到。”

--《飞扬》

我哥哥读的是师范,后来在学校当老师。他就利用他那一点点小得可怜的权利,订了他喜欢的杂志,拿回家来。我少年时代唯一的这点知识来源,就是靠我哥哥的这点书。

有一次他带回一本杂志,后封面有一幅日本的画,好像叫做《冬》。那天下着雪,但是有月亮,我就在那月光底下,捧着那本封面看,亮亮的。它画了一棵叶子全部落光了的树,高耸入云,表现出那种被压抑之下的生命力。我当时能够理解得到,但说不出来。我就反复看,反复看,我一辈子都记得那个画。

从来这么多年也不敢想象,我能画画,但是那些东西肯定埋在我的心里面。

到了2016年,我的房子装修好了,欠的那些账全部还完了,小孩也出来工作了。正好在电视上看到福建双溪有免费教画的画室,我就想至少去看看是怎么回事。我命里就是来受罪的,我老老实实受罪,那些东西我看一眼就够了,了解一下就行了,没想过自己真的能画画。

我在台州15年,第一次出浙江省,我特意打扮得漂亮一点,出门有点尊严。口袋里就带了300块钱,就打算在那里待7天。

▲

在福建画的作品,还很青涩

一起学画的都是大城市来的,退休了的,财务自由了的,其实就是去那儿玩的。我一到那里就开始画画,从早画到晚。

一开始画不出来,看人家画很羡慕,等到自己来,根本动不了手,在那乱涂。结果那个助教作死地夸你。我还不相信,到第四天第五天第六天的画,他真的帮我卖掉了,小小一幅,30×40的,150块钱一幅,这个就非常鼓励我。所以我回到台州,借了5000块钱,又跑去。

跟我一个画室的几个画友,本来玩得很好的,看见我忽然卖画了,他们真的第二天就不理我了。人就是这样,非常肤浅,自私,不允许别人超过自己。

▲

有手机后,王柳云会拍下喜欢的景色回去画

我只管自己画画,每天骑个自行车,到处去看。凡是要花一分钱的景点,我都没去。一开始没有手机,就是拿一个本子,用线条表现出来,回来之后赶快根据记忆画到画板上。记不住的又跑到那里去看一下。

那个时候的想法就是,赶紧画画,机会难得,说不定明天我没钱了,就滚蛋了。画了不好的,就把它抹掉再来。画室每天给每个人只发一块画板,我自己的画完了,别人画了一半的,我就在上面接着画。

▲

《春李》

▲

《喜悦》

刚刚到福建去的时候,正好是春天,那个土地下过雨以后,都是嫩绿的颜色,我就比较真实地表达那种颜色。到了秋天的时候,所有的叶子就开始转深绿了,我也照着画。人家就说,你这个颜色怎么变了,我说你看这个自然界的颜色是不是变了?

当时我只会涂颜色,还不懂什么透视,远景近景。到了2018年,我跟着一个画友去了深圳大芬油画村,我们的房东也是个画家,是我们湖南老乡,他教了我很多东西。

▲

王柳云画的海

▲

深圳梧桐山的溪石

比如我画海,我画不出那种海浪,画不出那种力量的东西来。他就跟我说,你把黑白灰三种颜色的关系表达清楚了,这个海景就出来了。我就拿着这句话来抠,哪里是黑,哪里是白,哪里是灰,就把那些东西表现出来。

在深圳我都是画别人的画,没有自己的画。城市是没有风景的。房东教我去临摹,我专找难度很大的画,画黄公望的《富春山居图》。我的这位房东就说我,心太高了。我懂什么,我就是喜欢。

在去福建之前,我想去一家工厂打工。他一看我这么老了,问我,“你怎么不回去带孙子,还出来找工作?”真的非常耻辱。学画之后,看着自己每天画出不同的事物,好像我画什么,就拥有了什么,所有的痛苦慢慢就释放掉了。

“送你离开,有时是我自己远游了

无论回不回到这里,都不会再是从前。”

▲

唯一一幅在台州完成的画

我在台州从来不画画,家里连根画笔都没有,静不下心来知道吗。每天早中晚村子里要放广播,一播播两个小时。家门口就是条马路,白天好一点,晚上全都是拉货的车。再加上一看到我老公在家,心情就不行了。

当时村子里的人对我很有意见,我刚在福建待了半年,老家就风言风语说我跑了,说我老公要打光棍了。他被说急了,借了路费到福建去找我,让我回家去,在家里也可以画。

我气得要死,其实我出去之前,要去哪里,做什么,都跟他说得清清楚楚。

拿了卖画的钱,我马上在台州买了辆车,我记得总价八万多,付了42000元的首付,全部是我卖画的钱,就想堵住村里那帮人的嘴。这下我老公可高兴坏了,逢人就吹,他老婆有多牛。

▲

王柳云和老林

我在外面学画的时候,他也不赚钱。等我2018年底从深圳回来,他已经在家欠了一万多块钱了。我都懒得生气,赶快去打工。

那个时候找工作就很难了。就这么麻雀大一个地方,到处都是认识的人。他们见到我就说,不是听说你在哪里学画画吗,怎么到我这里来了?意思是你学了画又怎么样,还不是照样来给我打工。你说你受得了吗?就连打工都打不下去了,很难受。

还有一个问题是怎么呢,本地的这些女孩子,天天就想着嫁个有钱的老公。我女儿读高中的时候,他们就说,考什么大学,还来给我女儿做介绍。我就非常看不起这种人。

我女儿和我很像,愿意冒险。她大学毕业,先在三门一家私人企业实习了半年,拿了3000块钱的工资,就自己买个行李箱就到上海去了。我想帮她也帮不上,到今天在上海非常稳定,我都不知道她是怎么过来的。

她性格比我更温和一点,所有的老板、员工关系都处理得非常好。我的画具、颜料都是她帮我买的。她对我老公也很好,缺的衣服,所有的日用品都是我女儿帮他买,人家很多亲生的还比不上我女儿。

她很早就对我说,妈妈,我一个人过得很好,我不结婚可以吗?她看见我两段婚姻这么不幸,肯定是失望透了。

这个还无所谓,就是村子里的人又来了:你女儿找到对象了没啊,你们是想招一个上门女婿吗?我实在被烦得不行了,后来我就说,我一定要有多远走多远。

一条:有想过去上海找你女儿吗?

你为什么问这种幼稚的问题?你妈妈为什么不到上海去找你呢?她过她的日子,我过我的日子,我为什么要到上海去找她?

她从我肚子里出来,名誉上是我的女儿,但她不属于我,她属于这个世界。我们各尽各的责任。她从来没有要依靠我们,我也不会把她当作救命稻草。

我去过上海,它那么拥堵,楼那么高,连天都看不到。我就想到北京去,北京这么大一个都市,我就找一份打扫卫生的工作,总能有我的容身之地。

“天空是无法徒手爬上去了。

它固持理想,张向太阳,张向遥远的宇宙。”

--《葵》

在北京的最后一天,我们没有提前打招呼,来到王柳云的画室。她不在,原是前一天晚上煮多了茶叶蛋,出门去送给出版社的编辑老师们了。

赶回公司的路上,她“捡”了一个人。“一个流浪汉,在路边的椅子上睡觉。我喊路人陪我一起去看看,被他拒绝了。我就自己上去把他拍醒,问他怎么了,没想到他一路跟着我回了公司。他是山西人,来北京想找工作,我就把他带到我们主管那里去了。”

“我和他说,找个活干,哪怕是个不如意的工作,先混下去,再说。”

2020年,王柳云来到北京,在一家公司当保洁,还帮老林找了个车库保安的活,两个人住在安家楼一间6平方米的出租屋里。

她每天清晨5点起床,赶最早一班公交车上班,下了班去捡废品。“那个出租屋墙很薄,隔壁打鼾都听得一清二楚,哪有心情画画,半年才画了6幅小小的画。但是那个画的质量非常好,真的是,我想起来都舒服。”

在北京,老林怨言不断,他不喜欢每天查口罩的工作,不喜欢北京干燥的天气,水管里流出来的泥汪汪的地下水。王柳云干脆送他回去,从自己5200元的工资里,划出799元的养老保险和500元的生活费,每个月1号打给他,“我宁愿养着他还好一点。”

她一度想要放弃画画,“反正所有的人都贬斥我,打扫一个厕所,就这样活到死就算了。”直到一位画友介绍GQ的记者来采访,报道火了,一下子帮她卖出了好多画。那个记者还帮她开了微博,叮嘱她每天写,她突然觉得有事做,很充实。

2021年过年的时候,她像蚂蚁搬家一样,把画具、颜料一点点搬到公司里来。起初在女洗手间的角落里,后来到屋顶上。上了《星光大道》后,公司把管道间的钥匙交给了她,从此固定下来。

她原来只负责一层楼的打扫工作,主动要求改成15、16、17三层楼,这三层主要是领导的办公室,人少。只要在领导上班之前和下班之后,把这块区域打扫干净,其他时间她就可以躲在画室里。

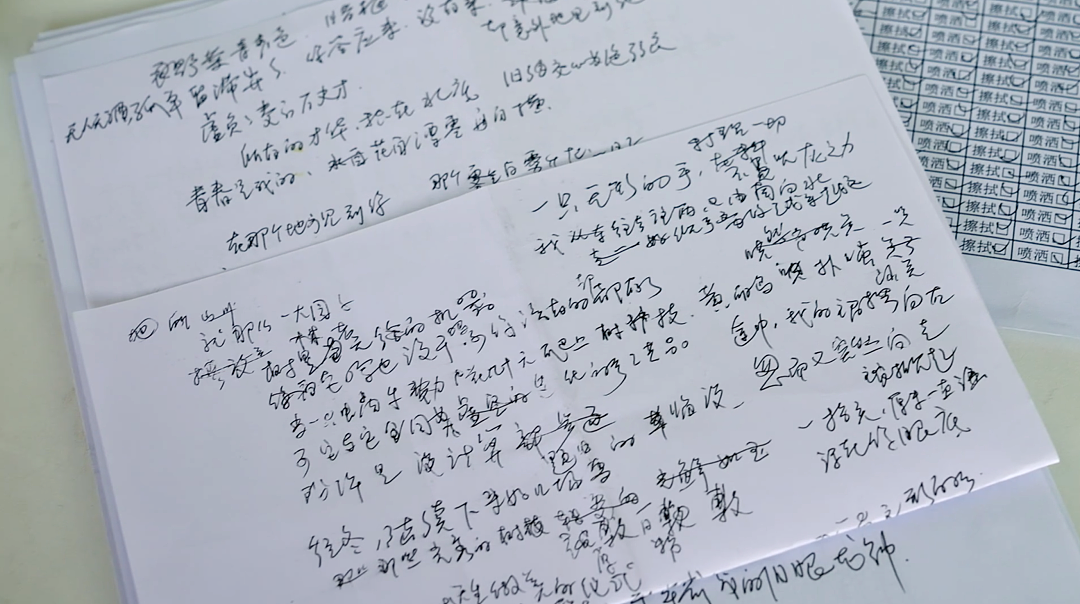

▲

写诗的草稿,和保洁工作记录表摆在一起

这一阵子她也会到15层空的工位上看书。画画和读书,二者合起来,是她“一生的信仰,灵感之源”。

出版社和网友送了她好多书,也买了很多诗。她以前读古典诗,最喜欢杜甫和张岱,写实的、画面感强的句子。后来开始读现代诗,“除了余秀华,其他我都看不下去,写得太肤浅了,没有内容。后来我就说那还不如我自己来写,你看过我写的诗吗?我认为我写的比他们稍微有点内容。”

她读了一首《别想拴住我 》:“要么,高声唱吧,何必心事重重,想要枷锢我让我死去,把尸体扔于暗寂,别费劲了,你拴不住我。”

“我一生只追索这种宁静致远,不愿语垢我的灵魂。

这种世人以为的孤独,

可我,穿越无数山涧,抵达天涯。”

▲

生活俭朴,吃饭就靠电饭煲

王柳云的生活很简单,一个电饭煲、几件衣服、书和画,就是全部家当。

刚来北京的时候,她还去郊区看山看水,现在极少出门。平日里收集公司里的报纸、纸箱,以前自己卖,现在送给关系好的同事,等她有事出门的时候,同事就来帮她代班。

吃饭就靠电饭煲,一个星期煮一次肉,放在冰箱里,每天拿一点出来,再煮点青菜,跟饭一起热了吃。中午吃一半,晚上吃剩下的。

到了冬天,她会特意留一些饭菜,给公司楼下的麻雀吃。出版社和媒体请吃饭,她也会打包一些喂鸟。她说,有些人只活在穿衣吃饭、纠缠于钱多钱少的动物一般的层次,“我不愿意这么活。”

▲

王柳云刚拿到新书样书,给公司里的人“炫耀”

越来越多的媒体报道后,公司里的人都知道了她画画,同事、主管都给她很大的尊重和自由。在这里上班的白领们,以前会到洗手间说笑话、照镜子,后来知道她在旁边画画,一到这里声音也放小,脚步也放小。

也有领导问她要画,王柳云不理,她知道只要送了一个人,所有的人都会来要。

“我主管很支持我的,她会和别人说,现在全国的媒体采访我,天天吃饭都没时间,画早就卖光了,预定都来不及了,就这样帮我挡回去了。所以我就主动送了一幅画给她。”

她喜欢北方人的性格,“你比他好,他也高兴,所有的感情都是干净的。”

在她眼里,没有任何一个城市比得上北京。“我一定要在北京待到老,我现在还没变。”

▲

《远方有多远》

采访的最后,她讲了一件关于“孤独”的事儿:

上次有一个网红来采访我,和我说:“你是孤独的”。我说:“我不孤独”。他说:“我看见你的脸上写满了孤独,我现在来的时候你很高兴,等我走了你就孤独了。”所以等他走了,我就把他删除了,他太幼稚了。

我在这里的时候我海阔天空,画这幅画,我就到海边去了,到天空去了,回到台州了,去到新疆了。心有多大,世界有多大,哪里说一平方米能够固守得住你的东西。

其实我觉得很满足,真的。我这么老了,能做一份打扫的工作,衣食有着,再画些画,我的灵魂能那么自在地由一幅画跳到另一幅画,真是再好不过的生活了。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64